1851 में अपनी बहन को लिखी चिट्ठी में उपन्यासकार जॉर्ज इलियट ने मलमल के कपड़ों पर अपनी राय जाहिर की थी.

उन्होंने लिखा था, “छींटदार कपड़े सबसे अच्छे हैं, लेकिन उसका असर चिंट्ज़ी होता है.” यह ‘चिंट्ज़ी’ शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल था.

रॉयल ऑन्टोरियो म्यूजियम में चिंट्ज़ पर होने वाली प्रदर्शनी की क्यूरेटर सारा फ़ी को लगता है कि इलियट ने असली चिंट्ज़ की जगह इसके सस्ती नकल के बारे में लिखा था.

असली कपड़ा तो इतना शानदार था कि उसकी व्याख्या “आधुनिक विज्ञान भी नहीं कर सकता.”

“उस समय तक ब्रिटेन की कपड़ा मिलों ने दुनिया के बाजारों को चिंट्ज़ की सस्ती नकल से भर दिया था. विलासिता की पहचान रहे कपड़ों की सस्ती औद्योगिक नकल आम लोगों के लिए की गई थी.”

चिंट्ज़ कपड़े एक समय न सिर्फ़ बेशकीमती थे बल्कि उन्होंने फ़ैशन और डिजाइन में क्रांति लाने में भी मदद की थी. कई मामलों में उन्होंने इतिहास का रुख भी बदल दिया.

हिंसक इतिहास

हार्वर्ड के इतिहासकार डॉक्टर स्वेन बेकर्ट के मुताबिक चिंट्ज़ की कहानी बहुत बड़ी और दुखद है. “यह सशस्त्र व्यापार, उपनिवेशवाद, गुलामी और देसी लोगों को बेदखल करने की कहानी है.”

बेकर्ट जिस कहानी का जिक्र करते हैं वह 15वीं सदी में शुरू हुई थी, लेकिन चिंट्ज़ का इतिहास उससे पहले का है.

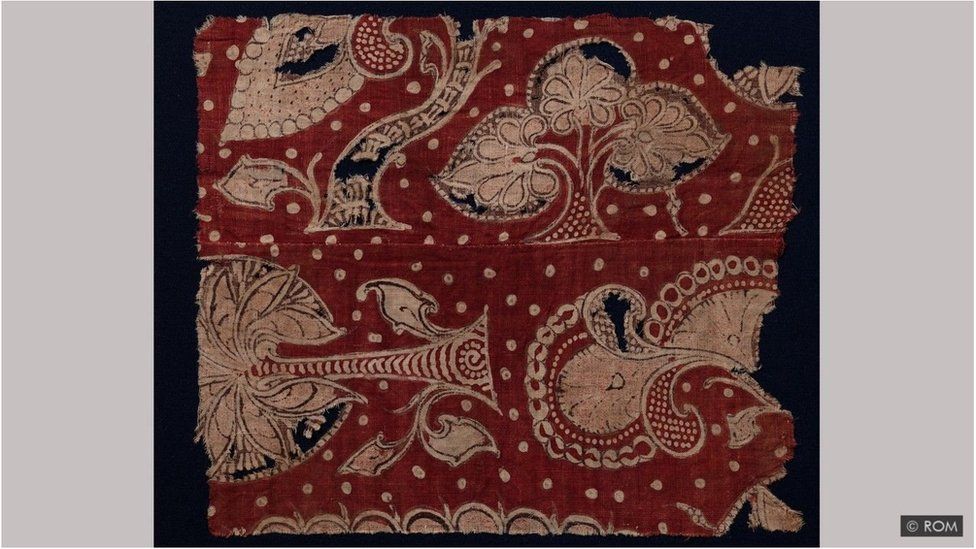

अंग्रेजी का ‘चिंट्ज़’ शब्द हिंदी के ‘छींट’ शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है चित्तीदार. फ़ी ने अपनी किताब ‘क्लॉथ दैट चेंज्ड द वर्ल्ड’ में लिखा है- “हजारों साल पहले यह कपड़ा आधुनिक भारत और पाकिस्तान के इलाकों में बनाया गया.”

चिंट्ज़ के बारे में अधिकतर लोग जैसा सोचते हैं उसके उलट ज़रूरी नहीं कि यह चमकीला या फूल-पत्तेदार प्रिंट वाला कपड़ा हो.

सीधे शब्दों में कहें तो चिंट्ज़ सूती कपड़ा होता है, जिस पर रंगबंधकों (मोर्डेंट और रेसिस्ट) का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कपड़े का रंग पक्का रहे.

चमकदार और कड़क

समय के साथ, चिंट्ज़ का इस्तेमाल कई तरह के कपड़ों के लिए किया जाने लगा.

18वीं सदी में अंग्रेजी बोलने वाले लोग इसका इस्तेमाल मिलों में तैयार होने वाले प्रिंटेड सूती कपड़ों के लिए करने लगे.

19वीं सदी में फूल-पत्तेदार डिजाइन और चमक वाले कपड़ों को चिंट्ज़ कहा जाने लगा.

रॉयल ऑन्टोरियो म्यूजियम की एक और क्यूरेटर अलेंक्जांड्रा पामर का कहना है कि “महंगे भारतीय चिंट्ज़ चमकदार होते थे, उनमें एक कड़क अहसास होता था.”

चमक हो या न हो, मूल रूप से चिंट्ज़ कपड़े मोर्डेंट, रेसिस्ट और रंजकों के इस्तेमाल से तैयार होते थे.

छपाई के जटिल पैटर्न दो तरीकों से तैयार किए जाते थे. ये दोनों हाथ से किए जाते थे. एक तरीका था लकड़ी के ब्लॉक से छपाई और दूसरा कलमकारी.

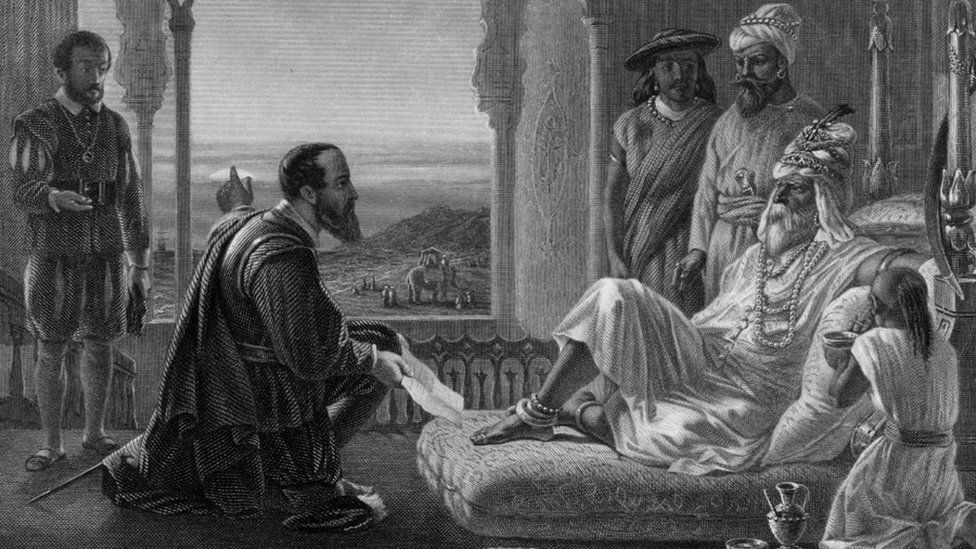

वास्को डि गामा

भारत सदियों से चिंट्ज़ का उत्पादन और निर्यात करता था.

लेकिन 1498 में जब पुर्तगाली समुद्रयात्री वास्को डि गामा भारत के कालीकट पहुंचे तब भारतीय चिंट्ज़ ने दुनिया में हलचल मचानी शुरू कर दी.

वास्को डि गामा से पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने कई साल तक भारत खोजने की नाकाम कोशिश की थी.

बेकर्ट कहते हैं, “वास्को डि गामा पुर्तगाल लौटे तो अपने साथ न सिर्फ़ बेशकीमती मसाले लेकर पहुंचे बल्कि उनके पास भारत के कुछ शानदार सूती कपड़े भी थे.”

“यह उस व्यापार की शुरुआत थी जो बाद में हिंसक हो गई और जिस पर अधिकार के लिए 100 साल बाद यूरोपीय देशों में ईस्ट इंडिया कंपनियों का गठन हुआ.”

वास्को डि गामा के पुर्तगाल लौटने के बाद यूरोपीय व्यापारियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में कपड़ों का निर्यात शुरू किया.

यूरोपीय बाजार

लेकिन उनको ज़ल्द ही पता चल गया कि उनके ऊन और लिनेन कपड़ों की यहां पूछ नहीं है. फिर उन्होंने भारतीय चिंट्ज़ कपड़ों की ओर रुख किया.

उन्होंने पहले भारतीय चिंट्ज़ का व्यापार इसी क्षेत्र में करना शुरू किया, फिर उन्होंने यूरोपीय बाजारों पर भी नज़र गड़ाई.

उनको लगा कि मुनाफा घर में भी कमाया जा सकता है. कपड़े के व्यापार में पहले वे अरब और तुर्की व्यापारियों पर निर्भर थे.

मगर ज़ल्द ही वे उन बिचौलियों से उकताने लगे और समुद्र के रास्ते सीधे भारत से कारोबार करने का रास्ता तलाश लिया.

उनकी कोशिश कामयाब रही. 15वीं सदी में शुरू किया गया उनका चिंट्ज़ का कारोबार ‘कैलिको क्रेज’ में बदल गया तो 17वीं सदी में चरम तक पहुंच गया.

अभिजात वर्ग के कपड़े

भारत से इंग्लैंड जानेवाले सूती कपड़ों को कालीकट के नाम पर ‘कैलिको’ कहा गया. बाद में साधारण बुनावट के सफ़ेद सूती कपड़ों को भी कैलिको कहा जाने लगा.

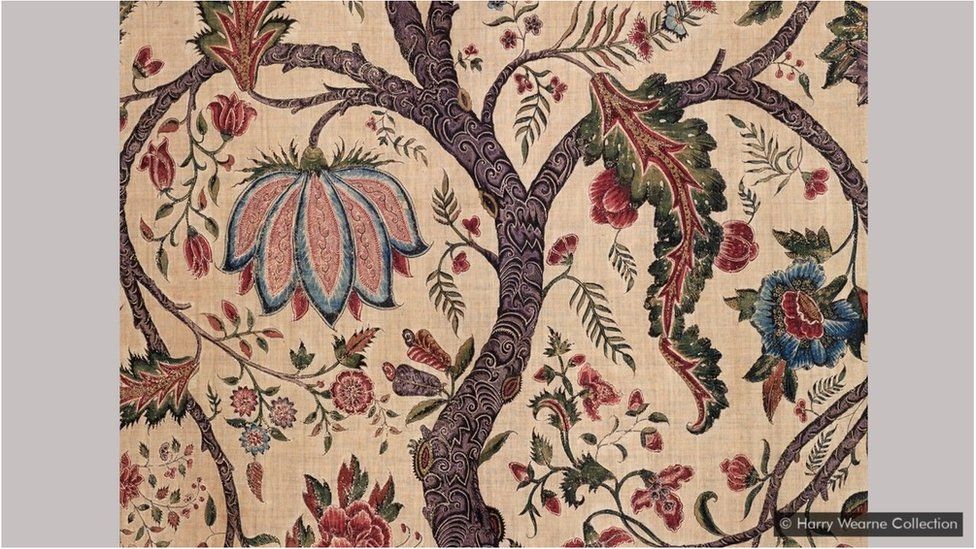

फ़ैशन जगत में पहुंचने से पहले चिंट्ज़ का इस्तेमाल आंतरिक सज्जा में होता था.

फ़ी के मुताबिक यूरोप में भारतीय चिंट्ज़ अभिजात वर्ग के घरों में इस्तेमाल होते थे, ख़ासकर छोटी बैठक और रंगीन कालीनों वाले बेडरूम में.

इनसे दीवारों और बिस्तरों को कवर किया जाता था.

विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम की सीनियर क्यूरेटर डॉ. रोजमेरी क्रिल के मुताबिक चिंट्ज़ को मुख्य तौर पर “महिलाओं का और अनौपचारिक” कपड़ा माना जाता था.

यूरोप में भारतीय कपड़ा व्यापार का प्रतीक

1625 तक यूरोप में जो चिंट्ज़ लाए जाते रहे वे मोहक डिजाइन वाले होते थे.

उन पर छपे चित्रों में फूल वाले पौधों की प्रमुखता होती थी जिनके बारे में क्रिल ने लिखा है कि वे “यूरोप में भारतीय कपड़ा व्यापार के प्रतीक” थे.

भारत और आसपास के इलाकों में खपत के लिए बनाए जाने वाले चिंट्ज़ रंगीन पृष्ठभूमि वाले होते थे, जबकि यूरोप भेजे जाने वाले कपड़े ज़्यादातर सफ़ेद होते थे.

उस दौर मे चीन के चीनी मिट्टी के बर्तन भी लोकप्रिय थे.

क्रिल लिखती हैं कि सफ़ेद रंग स्वास्थ्य, स्वच्छता और पवित्रता के बारे में नये सामाजिक-सांस्कृतिक नज़रिये को भी दिखाता था- ये सभी विलासिता का संकेत देते थे.

लुभावने वस्त्र

17वीं सदी के मध्य से चिंट्ज़ का इस्तेमाल पहनने के कपड़े बनाने में होने लगा.

1625 से यूरोपीय व्यापारियों ने भारतीय कलाकारों को यूरोपीय सौंदर्यबोध के हिसाब से डिजाइन बनाने के निर्देश देने शुरू कर दिए.

चिंट्ज़ को ड्रेस फैब्रिक के रूप में सभी देशों में एक तरह से नहीं अपनाया गया. फ्रांस में सबसे पहले अभिजात वर्ग ने इसकी मांग की.

लेकिन इंग्लैंड और स्पेन में कुलीन वर्ग ने 1670 के दशक के बाद इसे पहनना शुरू किया. फ़ी कहती हैं, “कामकाजी महिलाओं ने कई दशक पहले इसे अपना लिया था.”

पूरे यूरोप में सभी वर्गों के लोग- पुरुष और महिलाएं दोनों- इसे पहन सकते थे इसलिए भारतीय चिंट्ज़ को मास फ़ैशन का पहला कपड़ा माना जाता है.

यूरोप में दंगे

“आम लोगों के लिए रेशम पहनने के नियम थे, लेकिन सूती के बारे में कोई नियम नहीं थे.”

कैलिको क्रेज से यूरोप के चिंट्ज़ आयातकों को भारी मुनाफा हो रहा था, लेकिन यूरोप के स्थानीय कपड़ा व्यापारी इससे ख़ुश नहीं थे.

फ़ी लिखती हैं, “सिल्क, लिनेन, जूट और ऊन के जमे-जमाए उत्पादकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और ‘गैर-ईसाइयों’ के हाथों से बने ‘भद्दे और चितकबरे’ सूती कपड़ों के ख़िलाफ़ दंगे भी किए.”

घरेलू व्यापार की रक्षा के लिए फ्रांस में 1686 से 1759 के बीच चिंट्ज़ को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया.

ब्रिटेन में 1700 से 1774 के बीच इस पर आंशिक पाबंदी लगाई गई थी.

चिंट्ज़ की नकल

स्पेन, वेनिस, प्रशिया और ऑटोमन साम्राज्य में भी चिंट्ज़ और अन्य एशियाई कपड़ों के आयात और इस्तेमाल के बारे में कई आदेश निकाले गए.

लेकिन देश-निकाला का ख़तरा उठाकर भी व्यापारियों ने यूरोप में चिंट्ज़ की तस्करी जारी रखी और लोग बड़े पैमाने पर इसे पहनते रहे.

1700 के दशक में यूरोपीय उत्पादकों ने घरेलू स्तर पर चिंट्ज़ की नकल करना शुरू किया. इससे तकनीकी तौर पर कई सुधारों की शुरुआत हुई.

ब्रिटेन यूरोप में कपड़ों का मुख्य प्रिंटर बन गया. लेकिन उस समय तक ब्रिटेन सूती कपड़ों की आपूर्ति के लिए काफी हद तक भारतीय उत्पादकों पर निर्भर था.

ब्रिटिश व्यापारी नहीं चाहते थे कि उनके मुनाफे को कोई और ले जाए. बदकिस्मती से उन्होंने समस्या का जो हल निकाला उसके विनाशकारी नतीजे हुए.

अमरीकी त्रासदी

अमरीका ने कपास की ऐसी किस्में विकसित की थी जो ठंड सह सकती थी और मशीनों के उपयुक्त थी.

वहां इसकी दोहरी त्रासदी हुई- दासता और स्वदेशी अमरीकियों का विस्थापन.

इस कपास की खेती के लिए ब्रिटिश (और अन्य यूरोपीय) उत्पादकों ने पश्चिमी अफ्रीका के गुलामों को काम पर लगाया.

जिसे उन्होंने यूरोपीय और भारतीय सूती के बदले में खरीदा था. फ़ी के मुताबिक यह देशी अमरीकी आबादी का राज्य-प्रायोजित निष्कासन के साथ हो रहा था.

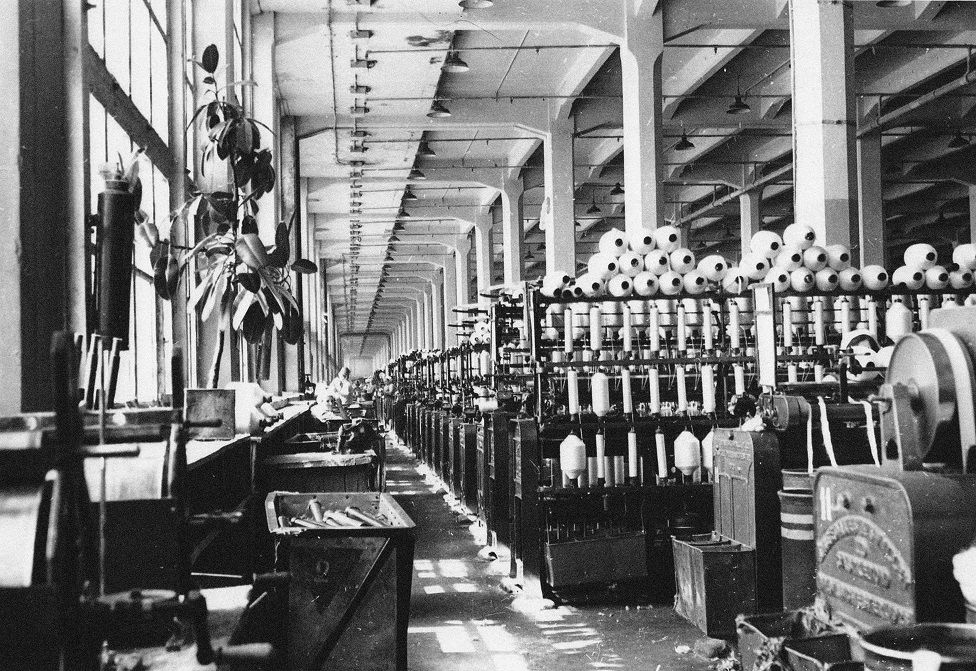

इन अनैतिक तरीकों के साथ-साथ ब्रिटिश व्यापारियों ने 1770 से 1830 के बीच नई तकनीक को भी अपनाया.

बड़ी औद्योगिक क्रांति का लॉन्च पैड

फ़ी के शब्दों में अंग्रेज व्यापारियों ने दुनिया की पहली बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां लगाईं और मिल शहर बसाए.

बेकर्ट ने अपनी किताब ‘एम्पायर ऑफ़ कॉटन’ में लिखा है कि यह “बड़ी औद्योगिक क्रांति का लॉन्च पैड” बना.

1776 में अमरीका में आज़ादी की घोषणा के बाद पश्चिम में चिंट्ज़ की किस्मत ढलने लगी. ब्रिटेन ने अपने मशीनी चिंट्ज़ के लिए अमरीका का बाजार खो दिया.

19वीं सदी में यूरोपीय फ़ैशन के आदर्श भी बदले और रंग-बिरंगे कपड़े स्टाइल से बाहर हो गए.

इसके अलावा, 1800 के दशक के मध्य में ब्रिटेन के कला और शिल्प आंदोलन ने औद्योगिक उत्पादों को नकारने और हस्तशिल्प और पूर्वी (भारतीय सहित) डिजाइनों को अपनाने पर जोर दिया.

चिंट्ज़ की वापसी

लेकिन आंतरिक साज-सज्जा में चिंट्ज़ की मांग बनी रही, ब्रिटेन में भी और ब्रिटेन के पूर्वी उपनिवेशों में भी.

ईरान जैसे देशों में इसकी मांग बढ़ रही थी, जो भारत के प्रमुख बाजारों में से एक था.

पश्चिमी फ़ैशन से चिंट्ज़ 19वीं सदी में ही बाहर निकल गया था, लेकिन तब से उसने कई बार वापसी की है. इनमें सबसे प्रमुख है 1960 के दशक का हिप्पी फ़ैशन.

1980 के दशक में दिवंगत मारियो बुएटा (प्रिंस ऑफ़ चिंट्ज़) जैसे आंतरिक सज्जाकारों और लॉरा एश्ले जैसे ब्रांड ने इसका खूब प्रयोग किया और इसे लोकप्रिय बना दिया.

मगर आइकिया ने 1996 के अपने प्रभावशाली ‘चक आउट योर चिंट्ज़’ अभियान से इसे पीछे धकेल दिया.

सस्ती ब्रिटिश नकल

असली चिंट्ज़ की सस्ती ब्रिटिश नकल के लिए जॉर्ज इलियट ने ‘चिंट्जी’ शब्द दिया तो फूल-पत्तेदार डिजाइन की सभी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा.

फ़ी का कहना है कि इसमें “दादी मां के पर्दे” जैसा अहसास था, हालांकि कई लोग इससे अलग राय रखते हैं.

विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम की क्यूरेटर दिव्या पटेल के मुताबिक भारत में समकालीन डिजाइनर जैसे सूफियान खत्री और राजेश प्रताप सिंह चिंट्ज़ और अन्य देसी कपड़ों का प्रयोग करते हैं.

इसी तरह नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी की एलुनेड एडवर्ड्स का कहना है कि इंडिया फ़ैशन वीक के कैटवॉक में, खुदरा दुकानों और शहरों के मॉल में भारतीय चिंट्ज़ की किस्में, जैसे अजरख, दिखती हैं.

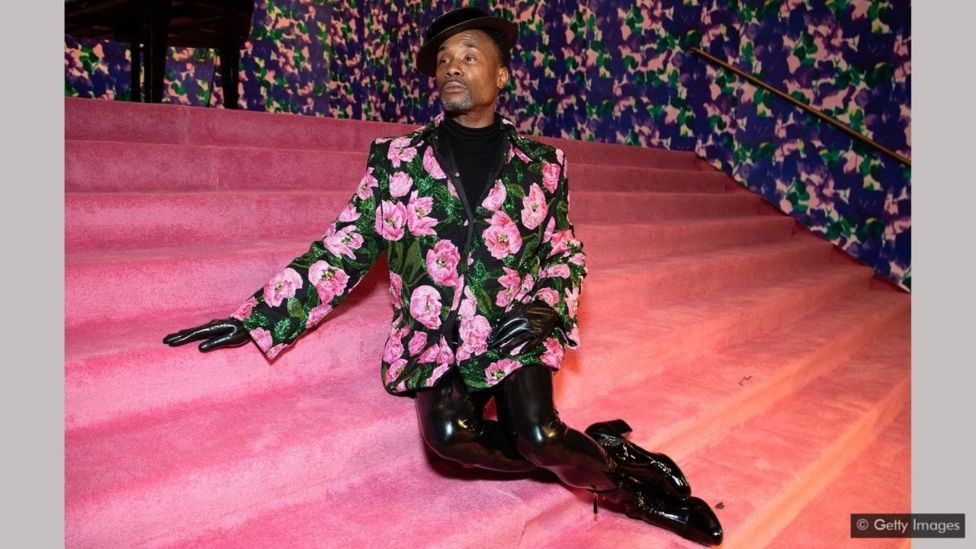

चित्तीदार कपड़ों का फ़ैशन

चिंट्ज़ को अपने मूल स्थान पर ही नहीं सराहा जा रहा, 2010 से पश्चिमी डिजाइनर जैसे एलेक्जेंडर मैकक्वीन, सारा बर्टन, रिचर्ड क्विन, एर्डेम मोरालिओलू और मलबरी के जॉनी कोका भी चिंट्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं.

केथ किडस्टन और बेट्सी जॉनसन जैसी डिजाइनर दशकों से चिंट्ज़ का इस्तेमाल कर रही हैं और उससे प्रेरित हैं.

किडस्टन कहती हैं, “मैं चिंट्ज़ से हमेशा प्रभावित रही हूं. छपाई और चित्रकारी के मामले में ये अद्भुत कपड़े हैं. इनमें विविधता बहुत है.”

इसी तरह जॉनसन कहती हैं, “चिंट्ज़ पैटर्न और चिंट्ज़ का पूरा लुक पिछले 35 साल से मेरे काम का मुख्य आधार है. मैं हमेशा उस बगिया में होने का अहसास पसंद करती हूं जो चिंट्ज़ आपको देते हैं.”

2010 के दशक में वोग सहित कई प्रकाशनों ने चिंट्ज़ की वापसी के बारे में लिखा. 2018 में वोग ने लिखा कि “प्रिंट बड़े पैमाने पर वापस आया है.”

इसका सच होना अभी बाकी है. लेकिन इतिहास को देखकर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि चिंट्ज़ फ़ैशन से ख़त्म नहीं होने जा रहा.

बेट्सी जॉनसन कहती हैं, “घर की साज-सज्जा में और फ़ैशन में यह हमेशा आता-जाता रहेगा क्योंकि यह बहुत बढ़िया है.”

दुनिया में कम ही लोग कुछ मज़ेदार पढ़ने के शौक़ीन हैं। आप भी पढ़ें। हमारे Facebook Page को Like करें – www.facebook.com/iamfeedy